Aéroport d'Istanbul, le 25 mai 2005.

Comment réaliser que c’est la fin d’un an de voyage ? La fin d’une belle partie de ma vie. Hier soir, j’ai quitté Daoud. Sans doute pour toujours si l’on considère l’état d’amitié auquel on était parvenus. Lui le savait aussi. Tout va tellement vite. On ne tisse pas de liens plus solides que loin de chez soi. On était tristes. Je crois que si nous étions moins fiers, nous aurions pleuré. Mais voilà, nous nous sommes serrés quelques secondes, puis on s’est dit adieu et je suis parti sans me retourner. Le manque n’apparaît pas tout de suite. On s’en aperçoit plus tard. Un an ensemble. C’est la moitié de nous-mêmes qui est partie…

Devant moi, il y a ma route, sans lui. Sans doute commencer une nouvelle histoire. Une nouvelle aventure avec ses épreuves et ses réussites. Une aventure avec quelqu’un d’autre. Du moins, je l’espère. Elle ne m’a pas répondu. Cette femme. Ce sera bien différent. J’ai tellement peur. Peur qu’elle me prenne ma liberté, ma douce indépendance, tant de projets rêvés, espérés. Je ne peux pas m’empêcher d’être inquiet. On n’est jamais tranquille. Toujours à se poser des questions, à changer d’avis et à se contredire.

Aéroport d’Istanbul. Des milliers de gens prennent l’avion. Comme eux, les avions font la queue pour décoller et pour atterrir. Je suis au milieu de cette grande salle, de cet immense aéroport et je cherche où je dois me rendre. Un panneau avec marqué dessus « C’est par-là, Nico, ton chemin » ce serait plus simple. Pose plus de questions Nico, obéis. Mais non, je suis libre, on ne m’a pas façonné l’esprit et maintenant, je dois gérer. Mais je suis bien. L’avion, là-bas, me ramène chez moi. Peut-être bien qu’il y aura quelqu’un pour m’attendre. Peut-être pas. Verra bien. Je crois que j’aime laisser le destin choisir pour moi. C’est bien la preuve de mon piètre caractère. Mais c’est tellement difficile de faire des choix, de s’engager. C’est difficile car on n’a pas la possibilité de voir l’avenir. Alors jusqu’au bout, je me dis que, quoi qu’il arrive, je m’en fous et je laisse le destin choisir. Elle ou une autre, quelle importance. C’est vrai, je ne sais pas pourquoi je suis accro à cette nana-là. Et puis, ce n’est rien l’amour. C’est du temps. Et pour nous, seulement un instant. Le plus beau. Celui qui précède la rencontre. Une esquisse, une promesse. Quelques secondes. Un coup de vent. Une sensation. Des yeux, des cheveux, une main, un regard, une illusion, un chef-d’œuvre d’illusions. Un souffle d’amour s’engouffre dans notre pauvre carcasse. Une tromperie, un mirage, une secousse, une bourrasque, une tornade !

Emporte-moi avec toi, tornade ! Où sont les musiciens ? Reprenez la musique. Que l’on tourne encore ! Avant de disparaître aspirés par l’océan des âges. Qu’il ne reste de nous que des décombres, le plat, le néant. Oui, je vais partir avec toi, tornade, tourner jusqu’à ton dernier souffle. Je suis derviche, drogué d’amour et aveugle comme la foi. M’accorderas-tu cette danse ? Ne sommes-nous pas comme tant d’hommes et de femmes, moustiques d’une nuit ou papillons d’une saison ? Tout n’est qu’illusion. Naître et mourir. Souffrir et aimer. Tout naît de l’illogisme. Provisoire, dérisoire. Une vie, un amour. Du temps.

Istanbul encore. En arrivant ce matin, au lever du jour sur le Bosphore, j’aperçois des hectares de bâtiments, de bateaux, de voitures et de gens. Tout s’agite très tôt. Mais pour moi, tout va au ralenti. Les secondes prennent leur temps ce matin… Jamais on ne peut faire demi-tour. Il ne fait pas beau. Je ne vois pas la rive occidentale de la ville. Elle est dans le brouillard. Je dois la pénétrer. Avancer dans la brume. Aller voir derrière. On ne sait jamais vraiment où l’on va, ni ce que l’on cherche. Mais on avance. On avance dans le noir comme des aveugles. Dans le brouillard de cette ville.

Cette nuit, dans le bus, le gamin à côté de moi était tout heureux d’avoir un étranger près de lui. Je lui faisais l’honneur de ma présence et il manifestait l’envie d’échanger. Il ne parlait pas anglais. Pas un mot. Mais parler aurait été possible. Avec des signes, des mots internationaux, on aurait appris au moins nos noms. Si j’étais moins fier. À quoi ça sert ? Je n’ai plus envie. Je suis blasé. Fallait être là au début. Que m’apprendrais-tu que je ne sache pas déjà ? J’ai tellement l’impression de tout savoir. Au lieu de sagesse, je crois bien que j’ai pris en voyage une espèce d’orgueil misérable. Il est sans doute entré en moi alors que je me sentais le roi du monde, alors que je me prenais pour un grand voyageur. Ce n’est pas de la prétention qu’il faut acquérir en voyage mais bien au contraire, du respect, de l’humilité et de la tolérance. Peut-être le voyage n’apporte-t-il pas cela à tout le monde. Il fallait me le dire avant...

À la sortie du bus, j’ai tout de suite été assailli par les chauffeurs de taxi. Ça m’aurait étonné qu’ils ne soient pas déjà levés ceux-là. Et j’ai beau leur expliquer que je n’ai plus un rond et que je veux prendre le bus, moins cher, ils ne veulent pas comprendre. Pas de bus, ils me disent. Mais bien sûr, les copains. Je reviens d’un voyage où j’en ai connu des plus malins. Enfin, ils disaient la vérité pour une fois. Il n’y a pas de bus en effet en service pour l’aéroport. Ou je ne l’ai pas trouvé. Par contre, il y a un métro à cent mètres de là, dissimulé derrière un petit resto qui va directement à l’aéroport. Comme les infos, ils ne m’avaient pas menti mais avaient oublié la plus grande partie de la réalité.

Mais voilà l’heure de prendre l’avion. Ça me rappelle ce grand moment où nous sommes partis en Inde avec Daoud. Et cette gentille dame de l’agence qui nous avait vendu notre premier billet. Pas cher le vol. On avait pris un petit supplément pour que le mini-bus de l’agence passe nous chercher à notre hôtel. Il n’est jamais venu. Une si gentille personne. Elle aussi, mentait. Elle savait qu’on ne pourrait pas faire demi-tour. Les gens mentent. C’est ainsi. Et moi, je suis fier. J’ai fait un voyage. J’ai découvert d’autres façons de vivre. Plus simples, plus naturelles, moins superficielles. Et en retrouvant toutes ces mascarades si chères à nos latitudes, j’ai peur de m’emplir d’arrogance et de cynisme, de me sentir supérieur. Comment réagiriez-vous ? Comment le partager ? Dire aux gens que je m’en fous de leurs reportages de la télé qu’ils croient incontestables, de leurs insignifiants problèmes qui accaparent toute leur vie et qui bientôt reprendront la mienne comme si l’homme n’avait d’yeux que pour lui-même. Nous sommes égoïstes. Je suis le plus égoïste. J’ai fait un voyage pour moi. Je vis pour moi. Et je mens moi aussi, surtout à moi-même. Quelle est cette relation qui balbutie dans mon cœur ? Pourquoi suis-je en train de me remettre en question ? Je ne la mérite pas, c’est ce que vous pensez, vous aussi ?

Maintenant, je me souviens. Tout commence à me revenir. Des images. Comme un souvenir. Comme du passé... C’est déjà du passé ! Je me souviens de ce jour, ici à Istanbul, où tu es passée derrière moi la première fois et que j’ai senti ton souffle. Je t’aimais déjà. La nuit qui a suivi, sur la terrasse, on est restés tous les deux, je me demandais si c’était bien moi qui te prenais dans mes bras. Et puis quand tu es partie sans me regarder, la tête haute. Tu m’as laissé seul alors qu’on commençait juste à se voir, à se voir pour de vrai j’entends, de tous nos yeux. Je t’ai rejoint le lendemain à l’autre bout de la Turquie au milieu de l’hiver, alors que je partais bientôt. Qu’étais-je venu chercher ?

À Bruxelles, ma barbe et mon accoutrement attirent l’attention. Les douaniers me toisent. Evidemment, ils me choisissent parmi d’autres pour me fouiller. Quels sont tous ces tampons en arabe sur ton passeport ? Pourquoi une barbe si épaisse ? Est-ce bien toi sur la photo ? Faut dire que j’ai changé, vous ne trouvez pas ? Les yeux surtout. Ils en disent long les yeux. Ils font peur quelquefois. Combien de mystères sont enfouis pour toujours dans leurs creux…

Plus que quelques heures ? Je survole la France. Je survole tout. De Palolem, je suis parti alors que tu arrivais en Inde la semaine suivante. Là, je t’ai bien eue encore. Mais tu te mentais à toi-même. Tu me disais que tu ne venais pas pour moi. Tu mentais, dis-moi ? Quand je t’ai dit de me rejoindre à Cochin pour le nouvel an, tu étais si contente. Mais je n’y étais pas, c’est vrai. Tu m’as fait la tête longtemps. Mais je suis venu finalement et nous sommes partis tous les deux. On était bien n’est-ce pas ? Combien de temps déjà ? Depuis combien de temps tu existes pour moi, animes mes pensées et fais battre mon cœur ? Je ne sais pas. Je n’ai jamais vu très clair dans cette histoire. Nous sommes tellement fiers...

Depuis combien de temps sommes-nous à nouveau séparés ? Quelle importance ? Mon cœur ne fait qu’un battement à la fois et il est pour toi. Tu le sais. Mais tu es gonflée. Gonflée de me dire que tu ne m’attendras pas, que tu es trop impatiente pour cela. Moi, je ne te crois pas. On n’oublie pas les gens comme ça. Ou alors on ne s’approprie pas leur cœur. Je ne te crois pas. J’ai juste voulu te faire marcher. Voir si tu tenais vraiment à moi. J’ai fait aussi vite que j’ai pu et j’ai respecté ton silence...

Je ne t’ai pas cru.

Il n’y avait personne à l’aéroport.

J’ai attendu.

Combien de temps ai-je attendu ?

Ça n’a plus d’importance. Il faisait nuit.

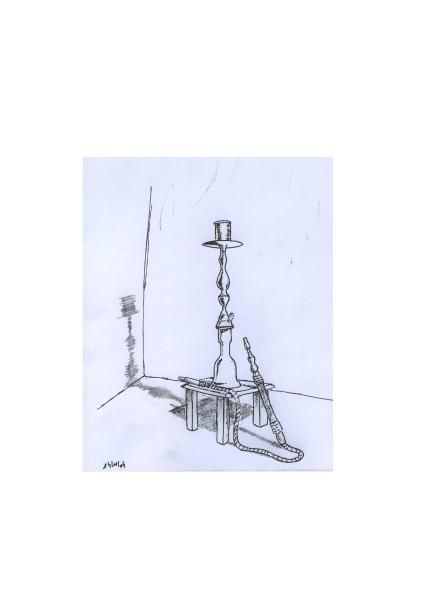

Je fumais un cigare que le dernier employé m’avait donné par pitié.

Il n’y croyait plus.

…

Tu es si belle.